作者:红木家具厂家 发布时间:2021-09-06 12:38 浏览:

在古代,枨多竖于古时门两旁,以防车过触门。

而在古典工艺家具中,枨引申出新的含义,它作为家具中承重又能加强形体牢固的“木柱”,被开发出了许多种造型:直枨、罗锅枨、霸王枨等等。

①直枨:平而直的枨子。

②罗锅枨:中间向上高起枨子,言其像人驼背(北方通称罗锅子)而得名。

③霸王枨:安在腿足上部内侧的斜枨,下端用勾挂垫榫与腿足结合,上端承托面板下的穿带。

枨名“霸王”,似寓举臂擎天之意。

④角牙:安装在两构件相交成角处的牙子。

古典家具中有个术语,叫做“一腿三牙”。

因桌子的每一条腿都和左、右两根长牙子及桌子转角的一块牙头相交而得名。

从形制上看,桌子的每一条腿都被三个方向的牙子所嵌夹固定,腿足再带一定的侧角,桌子的稳定性已经足够。

从起源上看,中国古典家具起源于建筑,一腿三牙结构也确实能让人想起古典建筑中的梁枋结构。

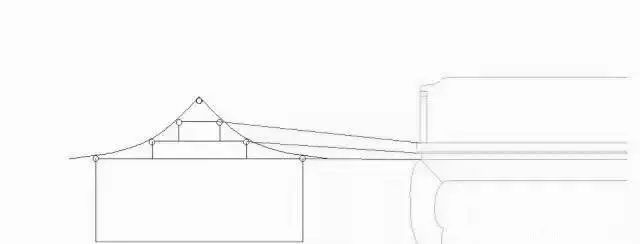

举个例子,我们先来看中国传统结构的样式,可分为抬梁式、穿斗式和井栏式。

井栏式的结构基是少数民族建筑风格,抬梁式和穿斗式基本对应王老提到的束腰和无束腰家具,下面我们来看他们的对应关系。

有束腰我们暂时就不去表达,它是佛教传入和传统木构相互作用产生的样式。

我们主要看穿斗式建筑和无束腰家具的对应关系。

无束腰结构中基本分为:直枨、罗锅枨、牙板式结构。

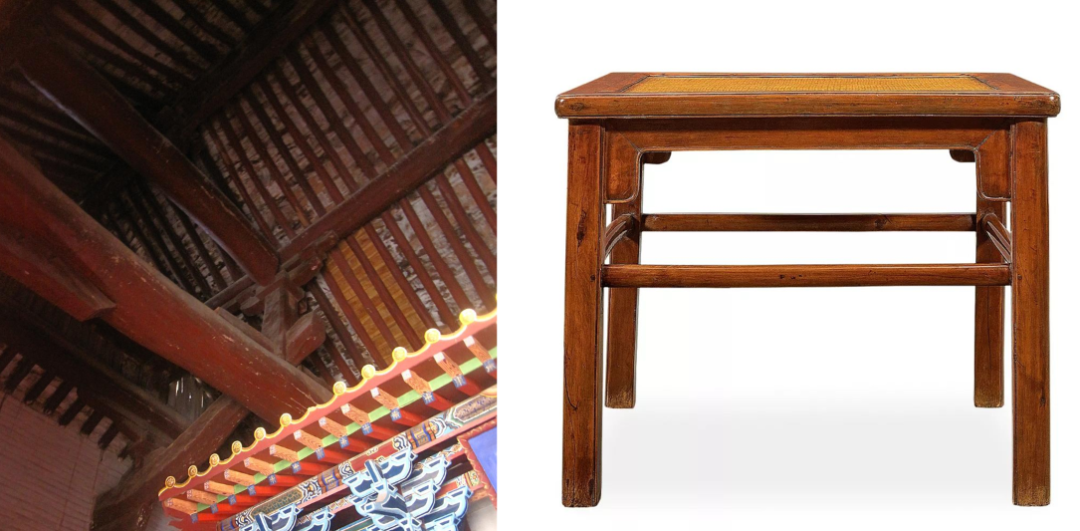

▲清早期 黄花梨有束腰马蹄足罗锅枨长方凳成对

罗锅枨是为了增加下部空间而中部向上隆起的枨子,从而收到曲直错落、变化有致的视觉效果。

从造型上,牙板式结构可以视为罗锅枨的变体。

我们可以显而易见的看到家具上罗锅枨的建筑中枋的作用和形式的一致性。

▲罗锅枨来源的建筑枋(左)罗锅枨(右)

另外它是一个明显的结构件而且改变了直枋的受力模式,结构更为稳定。

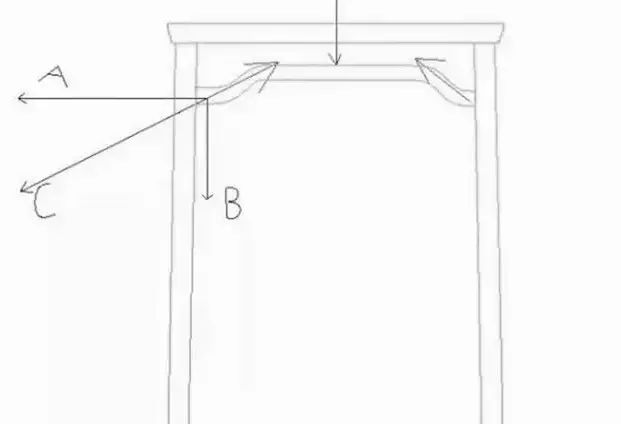

如图示A力使得枨紧紧的顶在腿上,使得腿和枨是一个自然紧固的状态。

枨子的功能在加强腿足之间的联结,习惯的造法有直枨、罗锅枨两种。

从结构的角度来看,枨子安得矮一些,对稳定构架较为有效。

但枨子低了会妨碍使用者腿膝的活动,产生不便,两端靠下,中部拱起的罗锅枨就是为了解决这个矛盾而想出来的造法。

为什么不用短柱将枨子和上面的构件联结起来呢?这样不就使枨子也能起传递承重的作用吗?

反映有矮老的现知较早的家具形象,见于金代墓室壁画。

矮老可能是北宋时期发展起来的一种造法。

传统家具中的矮老,在无束腰家具上,下端多与枨子格肩榫相交,上端则用齐肩膀与边抹底面相交。

在有束腰家具上,矮老则下端与枨子、上端与牙条都用格肩榫相交,卡子花是由矮老发展出来的。

是不是可以将矮老美化一下,使它兼具承重和装饰双重意义呢?

于是不同形状而又有雕饰的卡子花就出现了。

椅、凳、桌、几凡是无束腰的,一般也没有牙条,卡子花上端直接与边抹底面联结,下端与枨子联结。

有束腰的家具,卡子花上端与牙条联结,下端与枨子联结。

卡子花与上下构件的联结方法或为本身上下出榫,或为上下栽榫,或用铁棍贯穿,通常是由卡子花的形状来决定联结的方法。

桌几四腿之间可不可以不用构件联结,而设法把腿子与面子联结起来?

这样枨子就不会有碍腿之弊,而能将面子的承重直接分递到腿足上来。

“霸王枨”正是为实现此种设想而创造出来的。

而有的霸王枨在它的上端聚头处,用方形木块剔挖四个缺口,钉在面板穿带之下,将枨子扣牢固定。

这种装置只宜用于正方形家具,因枨端集中。

如为长方桌,枨子上端分散,便无法用此装置。

霸王枨上端托着面心的穿带,用销钉固定,下端交代在腿足上。

战国时已经在棺椁铜环上使用的“勾挂垫榫”,用到这里来真是再理想也没有了。

枨子下端的榫头向上勾,并且造成半个银锭形,腿足上的榫眼下大上小,而且向下扣,榫头从榫眼下部口大处纳入,向上一推,便勾挂住了。

下面的空当再垫塞木楔,枨子就被关住,再也拔不出来了。

想要拔出来也不难,只须将木楔取出,枨子落下来,榫头回到原来入口处,自然就可以拔出来了。

枨名“霸王”,似寓举臂擎天之意,用来形容远远探出孔武有力的枨子,倒是颇为形象的。

明清早期,枨装饰的效果更强,而且并没有象后期的仅仅是形式化,放弃力学的仅仅为美学存在。

个人认为更晚期的枨,其简洁的形式感已经到无以伦比的地步,但是过多的切削和木纹横向收缩的特性,也造成其力学不稳定和器物后期的易损。

不管如何,枨是一个非常有意思的构件,它不仅是可以沟通大木作,小木作的结构构件,而且是承载美的一个装饰性构件。

公司新闻

公司新闻